3Dプリンタ奮闘記

3Dプリンター奮闘記 #1 3Dプリンターの導入

設計部の奥田です。

2022年2月16日、我が社に3Dプリンターが導入されました。

これまで2DCADソフトを使用した製図業務がメインで3DCADソフトの経験がない中、導入された3Dプリンター。

このコラムは、右も左もわからない中、3Dプリンターに奮闘している記録です。

3Dプリンター導入の経緯

なぜ3Dプリンターが導入されたのか?それは、社長のたった一言からはじまりました。

「モノづくり会社として、3Dプリンターぐらい必要じゃね?」

私は、「え?急に?」と不安になりましたが、密かに興味はありました。

加工治具や製品の開発など想像が膨らみわくわくします。

- 3Dデータの活用が標準化される将来を見据えて技術を身に着けていこう!

- 製品の開発やコストダウンに役立てていこう!

そうした目論見があって、3Dプリンター導入となりました。

3Dプリンターの紹介

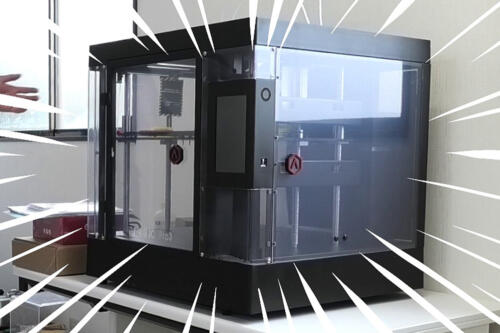

導入した3Dプリンターは、「Raise3D Pro3」。

日本3Dプリンター株式会社様に3Dプリンターの説明をしていただきました。

(1)本体について

本体サイズはW 620×D 626×H 760で、大きいです!

アピールポイントは、

・デュアルヘッド搭載で2種類の樹脂を同時使用可能

・最小積層ピッチ0.01㎜の高精度印刷が可能

・最大造形サイズ300×300×300mm と大型造形が可能

・タッチパネル式で直感操作が可能

そこまで複雑な構造ではなさそうです笑

(2)材料について

材料は、フィラメントというリール状の樹脂を使用します。

樹脂はミシンのボビン糸みたいで、想像と全く違っていました。

(3)造形物について

どのような造形物が出来上がるのか、サンプルを見せてもらいました。すべて同じデータを印刷したものですが、3つ違いがあります。この違いによって、仕上り、完成までの時間が異なってきます。

これらは、便利なソフト(スライサーソフト)で設定できます。

違い1:印刷の向き

3Dプリンターは、底面から積層して造形物を作っていくのですが、A、B、Cはそれぞれ別の向きで印刷したサンプルです。Cは背面と脚部にサポート材がぎっしり詰まっています。サポート材を剥がす部分は表面が粗くなります。

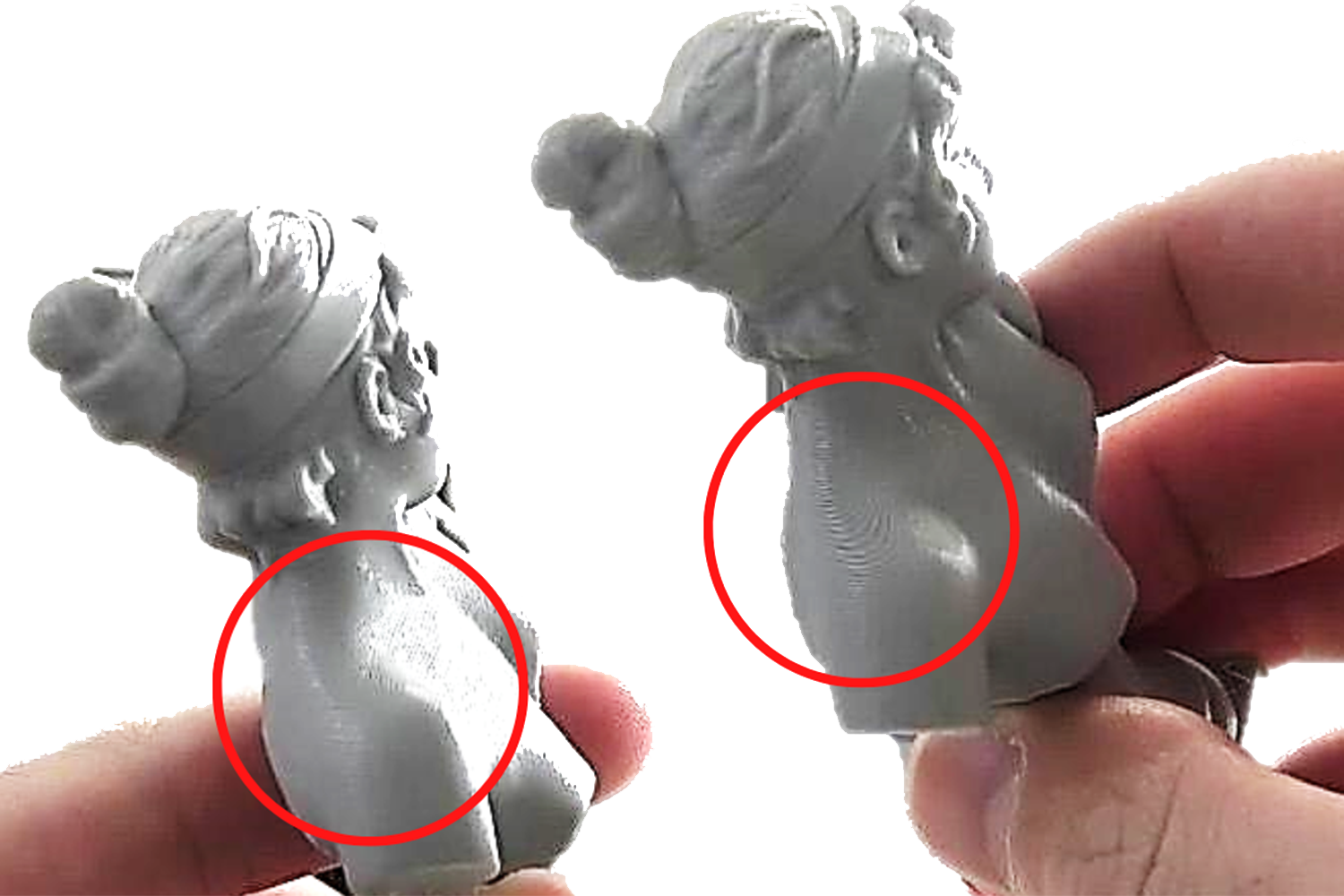

違い2:積層ピッチ

積層ピッチが小さいほど滑らかな仕上りになります。その分、たくさん積層しないといけなくなるため時間がかかります。

左写真は滑らか。右写真は粗い。

左写真は滑らか。右写真は粗い。

違い3:充填率

充填率とは、造形物の中身に樹脂がどれだけ詰まっているかです。50%程度で強度がMAXになるそうです。充填率が高いほど時間がかかります。

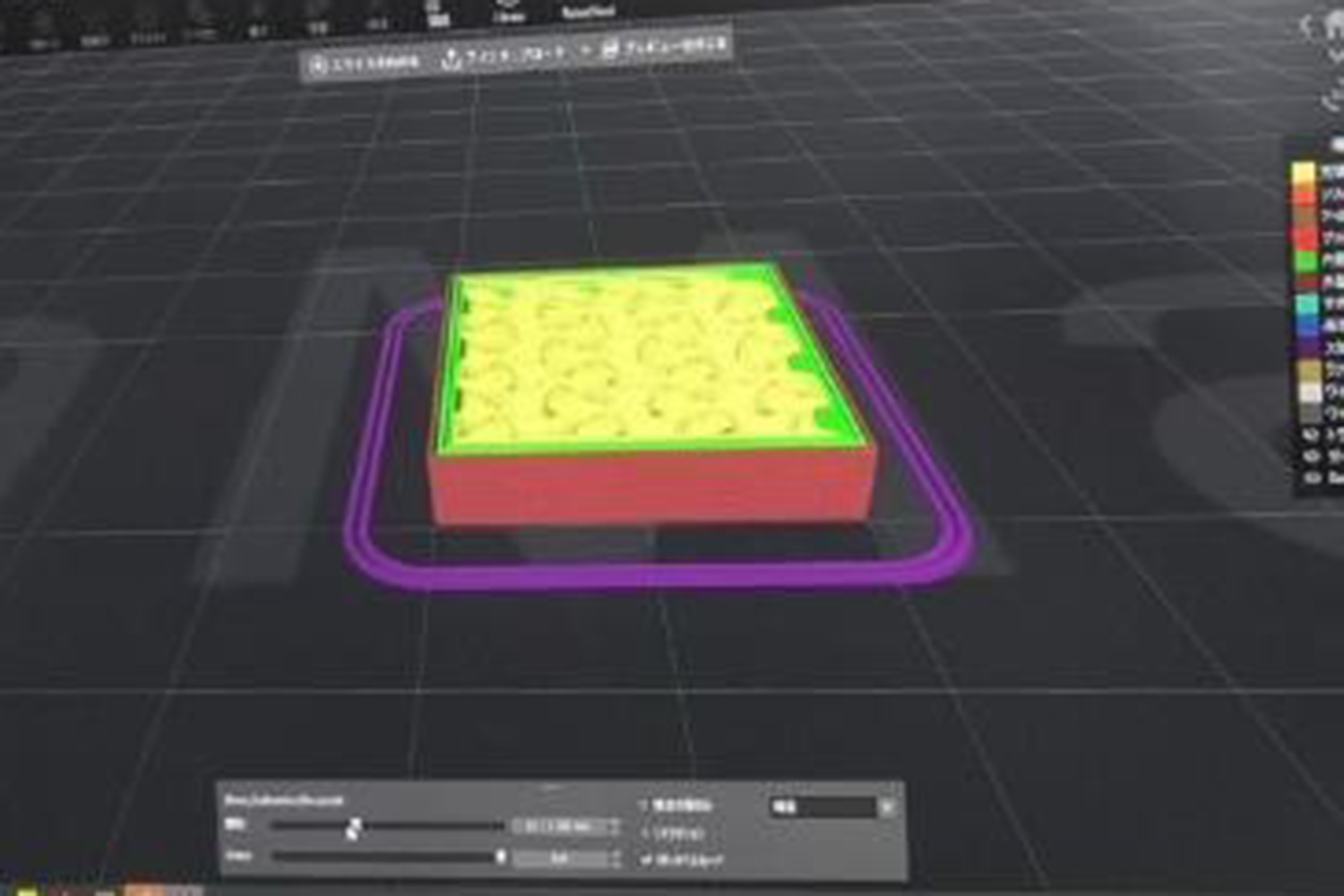

(4)スライサーソフトとは?

3Dプリンターで造形物を印刷するためには3Dデータが必要ですが、それだけでは3Dプリンターに読み込ませることはできません。3Dデータを3Dプリンターに読み込めるように変換するソフトが必要で、それがスライサーソフトです。スライサーソフトは移動、回転、拡大縮小、カット等、簡易な編集ができます。サポート材がどのように付くのか、どういう流れで積層して造形していくのか確認でき、推定造形時間、推定材料量など算出してくれます。

3Dプリンターを知って

3Dプリンターの操作は簡単です。

ですが、複雑な形状や大きい形状だと出力に時間がかかるので、印刷の向きや積層ピッチなど、造形物の仕上り、完成までの時間、強度などに応じて考えないといけないと感じました。

3Dプリンターを活かしまくるために、足りないものって何だろうと考えたときに、まずは、3DCADを習得することが必要です。実践の中で理解を深めていき、そして、色々なモノを作って皆さんに喜んでもらいたいです。

writer:設計部 奥田 祐女